【導讀】功率繼電器是一種在大電流、高壓、高頻電路中進行電氣控制的繼電器,通常用于自動控制系統、電力系統等領域。與信號繼電器不同,功率繼電器專門設計用于處理較高的電氣負載,切換額定電流最高可達40A,能夠控制電機、變壓器等大功率設備。

1 功率繼電器的定義與工作原理

1.1 定義

功率繼電器是一種在大電流、高壓、高頻電路中進行電氣控制的繼電器,通常用于自動控制系統、電力系統等領域。與信號繼電器不同,功率繼電器專門設計用于處理較高的電氣負載,切換額定電流最高可達40A,能夠控制電機、變壓器等大功率設備。

1.2 工作原理

功率繼電器的核心工作原理是利用電磁效應實現電路的通斷控制。當線圈兩端加上一定的電壓時,線圈中就會流過電流,產生電磁效應,使銜鐵吸向鐵芯,從而帶動動觸點與靜觸點吸合。

當線圈斷電后,電磁吸力消失,銜鐵在彈簧反作用力下返回原位,使觸點釋放。這種電磁-機械聯動機制使得功率繼電器能夠通過小電流控制大電流電路,實現電氣隔離與功率放大。

2 功率繼電器的基本特性與優勢

2.1 基本特性

功率繼電器的主要技術特性可從電氣參數和機械參數兩方面進行評估:

2.2 核心優勢

功率繼電器相較于其他開關器件具有多項顯著優勢:

電氣隔離:實現控制電路與負載電路之間的完全電氣隔離,提高系統安全性。

高負載能力:能夠直接控制大功率設備,簡化系統設計。

穩健運行:耐環境干擾能力強,適用于工業環境。

成本效益:相較于同等容量的固態繼電器,電磁功率繼電器成本更低,維護更簡單。

3 功率繼電器的應用領域

功率繼電器的應用已滲透到工業控制和電力系統各個領域:

工業自動化:在自動控制系統中,作為執行元件控制電機、電磁閥等設備。

電力系統:在電力系統中,功率方向繼電器可用于雙側電源網絡的繼電保護,通過檢測短路功率方向實現選擇性動作。

新能源領域:在新能源汽車、智能電網等新興行業,高壓、大電流繼電器應用廣泛,例如270V系統電壓平臺,廣泛用于空間站、四代機、空客等。

電力保護:功率方向繼電器可作為零序電流保護的方向元件,防止反方向故障引發的誤操作。

4 成本分析與元器件選型要則

4.1 成本構成分析

功率繼電器的成本受多重因素影響:

負載能力:大功率繼電器因需要更多的貴金屬觸點和更復雜的滅弧結構,成本顯著高于微功率繼電器。

材料品質:觸點材料(如銀合金)、外殼材料等質量影響成本和壽命。

認證要求:通過汽車電子、航空航天等行業認證會增加額外成本。

4.2 元器件選型要則

選型時需綜合考慮以下因素:

負載特性匹配:根據負載類型(阻性、感性、容性)和電流大小確定繼電器容量,留出適當余量以防觸點燒損。

應用環境適應性:惡劣環境需選擇高防護等級、耐溫范圍寬的產品(如-55°C至+125°C)。

電氣參數:確保線圈電壓與控制電路匹配,觸點容量滿足負載要求。

可靠性要求:高可靠性應用場景應選擇知名品牌并通過相關認證的產品。

成本與壽命平衡:評估初期成本與長期維護成本,選擇最優性價比方案。

5 主要IC原廠品牌與國際國內對比

5.1 國際品牌

歐姆龍(OMRON):在工業自動化領域享有盛譽,產品可靠性高,使用壽命長。

松下(Panasonic):產品線齊全,從微功率到大功率均有覆蓋,性價比高。

TE Connectivity:在連接和傳感領域具有強大技術實力,產品性能穩定。

ABB:在電力系統領域優勢明顯,大容量繼電器產品可靠。

西門子(Siemens):在工業控制領域全球領先,產品系列完整。

5.2 國內品牌

正泰(CHNT):國內低壓電器龍頭,產品性價比高,售后服務網絡完善。

宏發(HONFA):國內繼電器行業領軍企業,產品已進入國際市場。

三友聯眾:在通用功率繼電器領域,國內生產的產品與外資產品不存在差異,性價比方面更具有優勢。

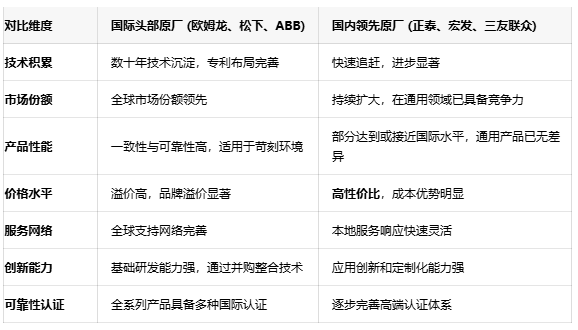

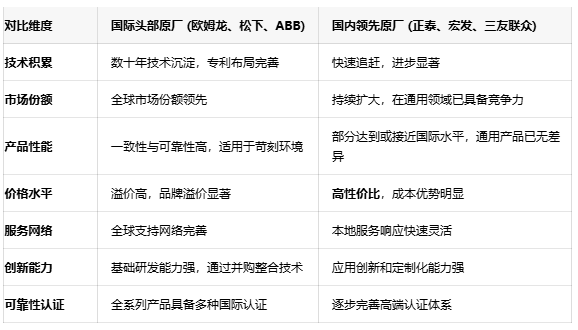

5.3 國際與國內品牌對比

6 選型要則與成本平衡策略

在功率繼電器選型過程中,需綜合考慮技術因素與成本效益:

精確匹配負載需求:不盲目追求高規格,根據實際負載選擇合適容量的繼電器,避免資源浪費。

評估全生命周期成本:包括采購成本、安裝成本、維護成本和潛在故障損失。

考慮供應鏈穩定性:優先選擇供貨周期短、采購渠道暢通的元器件。

平衡標準與定制:在大多數應用場景下,標準產品已能滿足需求,特殊應用再考慮定制解決方案。

國產化替代策略:在滿足性能要求的前提下,優先考慮國產繼電器,以降低成本并保障供應鏈安全。

功率繼電器選型是平衡電氣參數、環境適應性、可靠性要求與成本效益的系統工程。隨著國產繼電器技術的成熟,在通用應用場景中,國產器件已能提供不遜于國際品牌的性能表現,同時具有明顯的成本與服務優勢。對于關鍵任務系統,仍需重點關注器件的可靠性認證和長期穩定性;而對于成本敏感型項目,國產功率繼電器已成為極具競爭力的選擇。

推薦閱讀:

不再糾結選型!五大關鍵參數鎖定最佳信號繼電器

智能制造感知系統設計:物理AI的傳感器配置指南

高速背板連接器設計指南:從56G到224G的選型策略

跨越光纖的最后一厘米:光纖連接器技術深度剖析

精準供電:開關電源輸出電壓精度分析與優化方案